根管治療

歯の根はなぜ痛くなるのか

自由が丘にある歯医者、オーラルクリニーク自由が丘 歯科&矯正歯科の歯科医師、岡田です。

歯が痛いとお悩みの患者様から、「歯の痛みは自然に治りますか?」というお問い合わせをいただく事が多いのですが、残念ながらほとんどの場合自然治癒することはありません。

なぜなら多くの場合、その痛みは歯の神経に生じた炎症によるものだからです。

虫歯、歯の破折、歯周病の進行などでも神経の炎症は起こりますが、何が原因だったとしても、症状が進行している場合は歯の神経の治療「根管治療」を行う必要が出てきます。

今回はなぜ歯の神経が痛くなるのか、どのような治療が必要になるのかということについて解説しています。

目次

歯に痛みが出る理由

歯の神経の痛みは、ほとんどの場合虫歯によって引き起こされます。

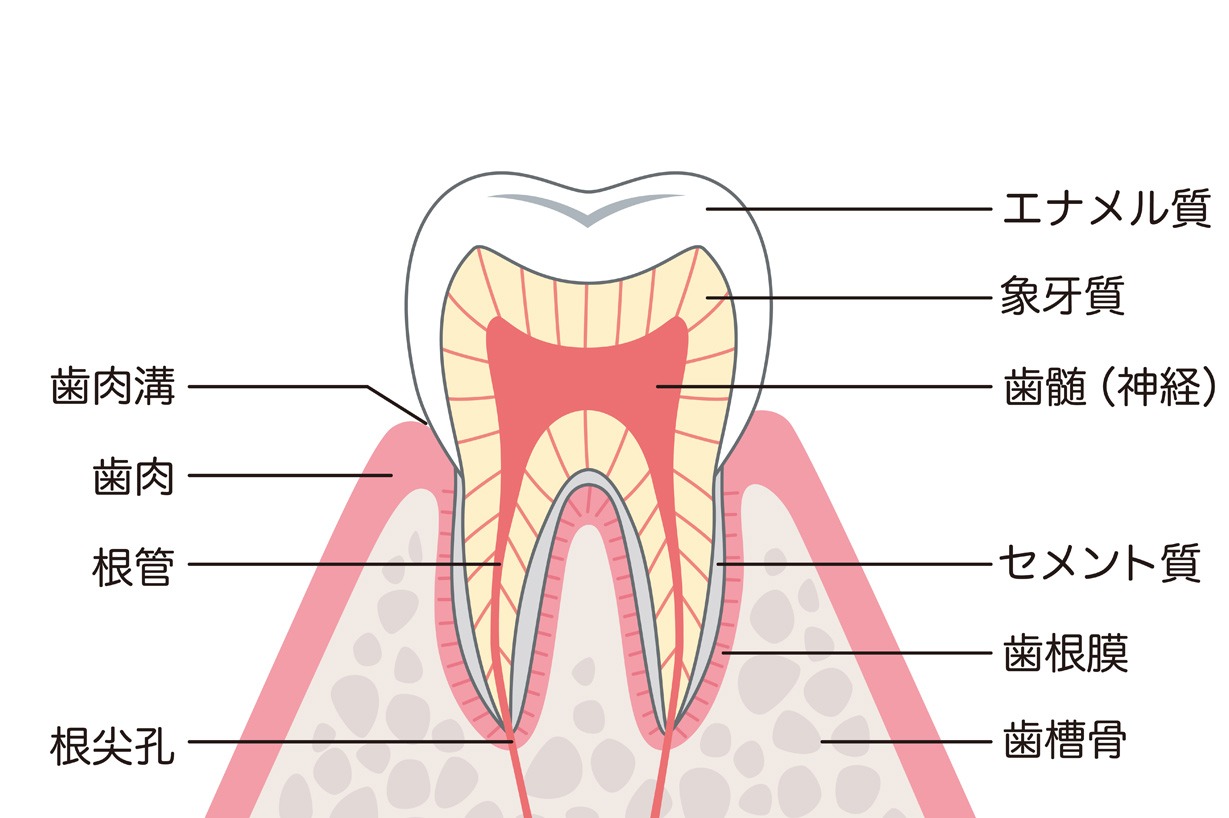

歯の神経の痛みは、ほとんどの場合虫歯によって引き起こされます。初期虫歯は歯の一部が変色するなどにとどまり、痛みは生じません。 けれど徐々に進行し、虫歯が歯髄にまで達すると歯髄炎を発症し痛みを感じるようになります。 歯髄炎を放置していると歯髄壊死となります。 虫歯を放置している人の中には、「ある日突然痛みがなくなった」と言われる方がいるのですが、これは歯髄壊死(歯の神経が死んでしまった)状態で、決して虫歯が治ったわけではありません。

歯髄炎をさらに放置すると、根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)と呼ばれる状態になり、歯槽骨の内部に膿が溜まってしまいます。

歯茎にニキビのような状態が見受けられることもあります。

この状態を更に放置すると、骨が溶かされ激しい痛みが生じたり、抜歯が必要な状態になってしまいます

歯の神経が炎症を起こしている痛み(歯髄炎)

虫歯の進行により、歯の神経や血管が含まれる歯髄に細菌が感染し、炎症を引き起こします。何もしなくてもズキズキとした強い痛みが起こる場合が多く、つらい症状が続きます。

しばらくすると痛みがなくなりますが、これは虫歯が治ったわけではなく、神経が死んだことで痛みを感じなくなった(歯髄壊死)に過ぎません。

放置してしまうと、細菌感染はどんどん進んでいくので、この後さらに強い痛みに襲われることがあります。

歯根の周りの組織が感染し炎症が起きている痛み(歯根膜炎)

歯の根と骨の間の歯根膜で、虫歯菌や、過去に治療した歯の被せ物や詰め物の隙間から入り込んだ細菌が感染することで炎症が起こります。この状態を歯根膜炎と言います。

歯髄炎に比べてやや軽い痛みになる場合が多いですが、持続的に痛みが出ることが特徴的です。

特にものを噛んだ時のように、歯に圧がかかると痛みが増すことが多く、歯肉に腫れや赤みが生じたり、膿が出る場合もあります。

歯が浮くような感じがするといったような表現をされる患者様が多くいらっしゃいます。

細菌感染が原因となって歯根膜が炎症するほか、歯ぎしりなど、歯に強い力が加わるなどして歯根膜が炎症を起こしていることもあります。

「歯根膜炎は自然に治りますか」と聞かれることがありますが、自然治癒することは難しいと思っていただいて間違いありません。

そもそも歯髄炎と歯根膜炎を患者様がご自身で判断することは難しいため、早めに歯科医師の診断を仰ぐ必要があります。

【歯根膜炎の診断方法】

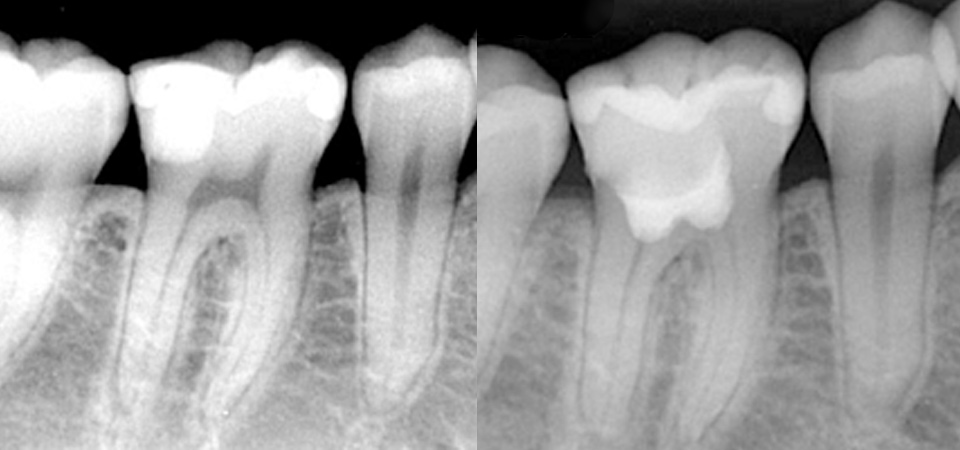

歯根膜炎の診断は、主に口腔内検査とレントゲンで行われます。

口腔検査では歯の変色や変形、歯肉の腫れや赤み、打診(歯を叩くこと)といった検査を行います。 レントゲン検査では歯根膜や首位の歯の状態を観察していきます。 2つの検査により、歯根膜の異常や歯周病の進行具合を詳細に観察し、診断を行っていきます。

歯槽骨に感染が広がったときの痛み(根尖性歯周炎)

歯髄の炎症が歯根の先まで進むと、歯の根の先端部分で感染が起こり、周囲にある歯周組織にまで炎症が生じます。歯髄壊死の場合、最近の感染が進行しても歯髄での痛みは感じません。 しかし歯を支えている歯槽骨にまで感染が進行すると、歯の周囲の組織が炎症を起こすため痛みが生じ始めます。

また、悪化すると歯根の先端部分に液体がたまった袋状の腫瘍(歯根嚢胞)ができたり、歯茎にできもののような膿の出口(瘻孔/ろうこう)ができたりすることがあります。

感染根管の内部で起こっていること

歯髄壊死が起こり、歯髄が腐ってしまった状態を感染根管といいます。感染根管は、歯の中の神経や免疫細胞が機能しなくなった状態で、根管内に最近が侵入してもバリア機能が役目を果たせず、根の先から歯根膜へ、歯根膜から歯槽骨へと感染が広がってしまう状態になります。

初期段階では自覚症状がほとんどないため進行してから気づく事が多く、レントゲンを撮ってはじめてわかるケースもあります。

歯槽骨にまで感染が広がると、歯根の周りにある骨を溶かして膿が溜まってしまったり、強い痛みや腫れが生じてきます。

感染根管治療

感染根管は、「虫歯の進行による感染」と、「抜髄(神経を取る治療)後の再発」に分けられます。

感染根管は、「虫歯の進行による感染」と、「抜髄(神経を取る治療)後の再発」に分けられます。感染根管の多くは「根管治療後の再発」によるもので、最初の根管治療が不十分だったために起こる場合が多いとされています。

もちろん全ての感染根管治療が根管治療の失敗によるものではありませんが、保険診療での根管治療後の再発率は約50%と多いのが現状です。

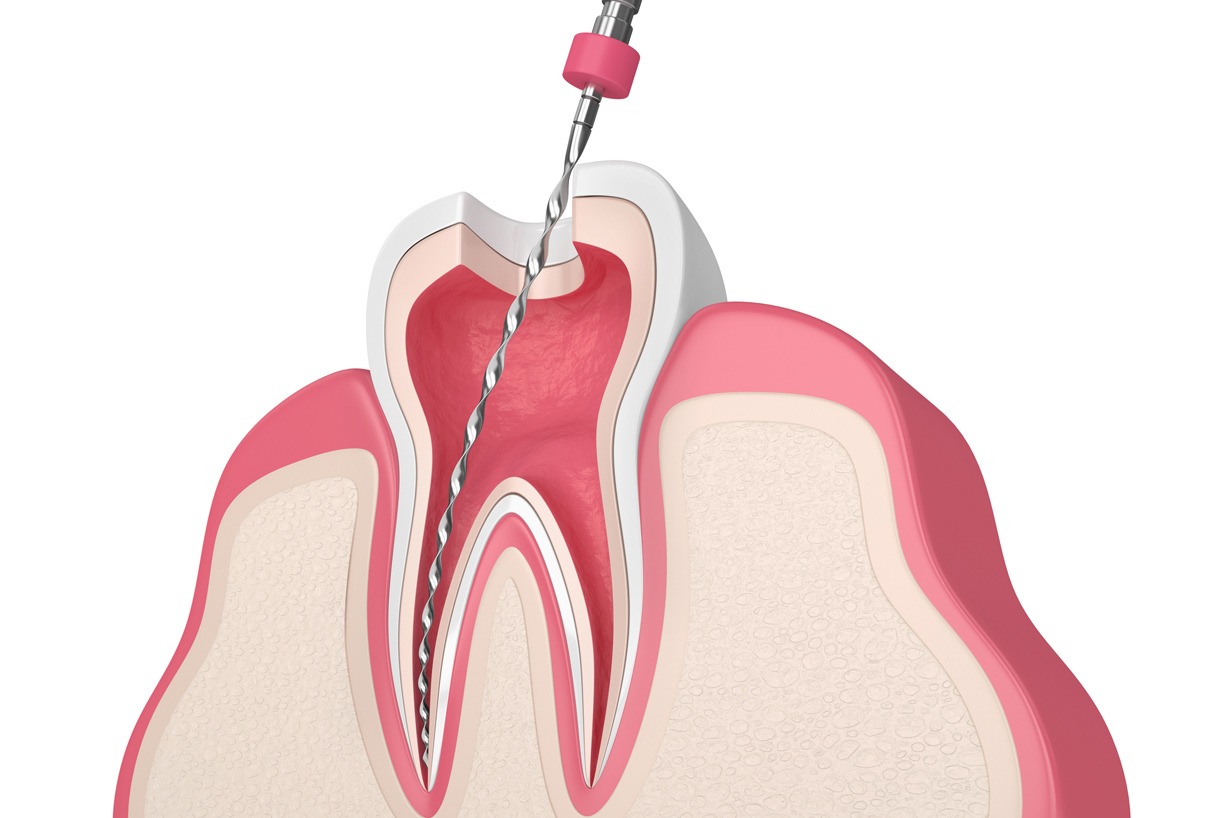

根管治療(抜髄)は神経が生きている状態で、歯の根の中の神経や血管を除去し、根管内を綺麗に洗浄・殺菌してから薬で根幹を密閉し、最近の繁殖を抑える治療になります。

この治療時に、根管内が汚れたままだと再度感染が起こり、感染根管治療が必要になります。

抜髄を保険診療で行った場合再発率が約50%だという前述をしましたが、保険診療では国が定めた保険のルールにより、限られた治療法や材料しか使用できない、治療時間にも制限があるという理由により、徹底的な無菌処理が難しくなってしまいます。

根管治療はやればやるほど歯がもろくなってしまい、最終的には抜歯が必要になることもあります。

一方、自費診療の根管治療では、治療方法や使用する材料に縛りがなく、時間も十分に取ることができるため、精度の高い精密根管治療を受けることで、抜歯しなければいけないほど進行した感染根管でも、高い確率で歯を残すことが可能になります。

より良い状態で長期的に歯を残したいとお考えの方は、精密根管治療をおすすめします。

感染根管で麻酔が効きにくい理由

感染根管治療で麻酔が効かずに痛かった、治療ができなかったという話を聞いたことはありませんか? これは、麻酔の「酸性化では効きが悪くなる」という弱点によるものです。 炎症が起こると組織が酸性になるため、炎症が強ければ強いほど麻酔が聞きにくくなってしまうのです。歯医者で行われている麻酔は表面麻酔や浸潤麻酔(しんじゅんますい)と呼ばれ、歯茎に直接塗布または注入します。

歯茎に注入された麻酔薬が骨の中に浸透し、さらに歯根の先端にまで浸透することで初めて歯に麻酔が効きます。

炎症が強い場合はそもそも麻酔が効きにくく、また、下顎の奥歯にように骨がしっかりとしている部分に対しては麻酔の効きが遅くなるということもあります。

また、痛みが強いと血流が多くなるため、血液に乗って麻酔の成分がすぐに散ってしまい、効きが悪くなる、途中で覚めてしまうといったことも起こります。

麻酔が効きにくいときの対処法

歯根膜麻酔

浸潤麻酔により針入部位周辺がしっかりと麻酔された状態で、歯根膜に直接細い注射針を刺して麻酔をかけます。下顎孔伝達麻酔(かがくこうでんたつますい)

下の奥歯が麻酔が効きづらい時に、下顎神経の根元(下顎孔)に打つ下顎孔伝達麻酔を使うこともあります。治療が必要な歯の神経だけでなく、下顎神経全体を麻痺させるため、下顎歯やその周囲の組織への痛みや刺激を感じにくくすることができます。

抗生物質の投与

歯茎の腫れによって麻酔が効きにくい場合には、抗生物質や痛み止めにより、炎症や痛みを抑えてから治療を行うことがあります。炎症が治まると、組織の酸性度は次第に中性になっていくため麻酔が効きやすくなります。

どうしても歯が痛い場合(圧を抜く)

歯の根が痛むときは、細菌感染によって歯の中の歯髄が炎症を起こした状態です。歯髄は炎症によって化膿し腫れ上がり、膿の逃げ場がないために歯の内圧が高まってしまいます。

歯の内圧が高まると、神経が圧迫されるために強い痛みが生じます。

こうなってしまった場合は、歯の内圧を下げる必要があります。

膿の出口を塞いでしまっている被せ物や詰め物を除去し、歯に穴を開けると血液や膿が出ることができ、内圧が下がって痛みが楽になります。

強い痛みがある場合には、内圧を下げて炎症を落ち着かせてから根管治療を行います。

一時的に痛みは落ち着きますが、決して自然治癒することはないため、治療を中断したり先延ばしにすることがないようにしましょう。

治療を行わないと最終的にどうなるか知っていますか?

虫歯は決して自然治癒しません。歯の神経が死んでしまうと痛みがなくなるため、これを「治った」と勘違いする人がいますが、痛みを感じる神経が消失しただけで、細菌感染は着々と進行していきます。

たかが虫歯と思っているかもしれませんが、歯の根の先から細菌が顎の骨の中に広がっていき、副鼻腔炎や歯槽骨炎、さらに広範な顎骨炎などを生じることもあります。

重症例では、顎骨から周囲の口底や顎下部、頸部へと感染が波及し、急性の化膿性炎症である蜂窩織炎を起こしたという例もあります。

虫歯を長い間放置しておくと、感染が全身に広がり、体の様々な部位に影響を及ぼすことがあります。

重症化することにより命の危機に陥る場合もあります。

細菌感染した歯は、早期に精密な根管治療を行うことで、歯を残せる確率が高くなります。

また、早い段階で治療を受ければ、短い期間で根管治療を終えることもできます。

神経を失った状態の歯でも、精密根管治療で精度の高い根管治療を受けることで、長く使い続けることができる場合もあります。

痛みや違和感を感じたときは、できるだけ早めに歯医者へ行くことが大切です。

根管治療についてはこちら

人気記事

治療別

最新記事

記事更新

- 2025年6月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年1月 (2)

- 2024年11月 (1)

- 2024年7月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2023年12月 (2)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (5)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (2)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (6)

- 2023年2月 (5)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (3)

- 2022年9月 (1)

- 2022年8月 (1)

- 2021年12月 (1)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (3)

- 2021年8月 (4)

- 2021年7月 (3)